ReCARETMSTORIES

恐竜研究の第一人者のフィールドワークと調査現場を支える

アークテリクスの必然性を紐解くストーリー

文=寺倉 力Chikara Terakura

恐竜研究では世界的に知られる小林快次さんは、アークテリクスを使い始めて15年以上というヘヴィーユーザー。恐竜の化石を調査・発掘する現場は想像以上に過酷で、そこでは信頼できるゴアテックスのウェアが欠かせないという。アラスカの荒野で低体温症になりかけ、灼熱のゴビ砂漠ではスコールに叩かれ続け、まるで探検家のように新たな恐竜の化石を追い求める。そんな恐竜研究第一人者のフィールドワークと、調査現場を支えるウェア選択の理由をうかがった。

アーケオプテリクス(始祖鳥)というロマン

小林快次先生は恐竜研究で日本の第一人者であり、数多くの業績から世界的に知られた研究者である。それでも学会の権威など微塵も感じさせないフレンドリーな人柄で、テレビやラジオ番組にも多数出演。もちろん、恐竜好きの子どもたちからの人気も高い。

そんな小林先生へのインタビューは、アークテリクスのロゴマークのモチーフとなった始祖鳥(アーケオプテリクス=Archaeopteryx)の化石の話からスタートした。

「始祖鳥の化石というのは進化のシンボル的な存在で、革命的な進化の記録を多く刻み込んでいます。私たちはこれをマクロエボリューション、つまり大規模な進化と呼んでいるのですが、魚類が誕生し、それが両生類となって陸上に進出して爬虫類になり、次に哺乳類が現れ、空へ進出する鳥が生まれる。その各段階で起きているのが『大進化』。なかでも鳥類は空を飛ぶという、とんでもなく革命的な大進化を遂げた存在なんですね。そのアイコンが始祖鳥というわけです」

その始祖鳥の化石をロゴマークに用いたのは、アークテリクスの前身となるロック・ソリッド社を興した二人の若きクライマーだった。

ある日のこと、バンクーバー近郊でクライミング中の二人が難しいセクションに差し掛かって苦労していると、そのすぐ脇をトカゲがスルスルと登っていった。それを横目で見ながら、こんなところでもトカゲは苦もなく登れるんだよなと思ったときに、アイデアが閃いたという。

トカゲは鳥に進化して、大空を舞うまでになった。自分たちが始めたこの小さなアウトドアブランドも、絶え間ない革新を続けながら進化する存在でありたい、と。こうして二人は進化の象徴である始祖鳥「アーケオプテリクス」にちなんで社名を「アークテリクス」に変更し、その化石をモチーフにロゴマークをデザインした。

このアークテリクス創業時の逸話について、小林先生に訊いてみたいことがあった。本当に始祖鳥はトカゲが進化したものだったのか、という点だ。

「1991年あたりということでいえば、鳥は爬虫類からではなく、恐竜から進化したという説が広がりはじめた頃です。'90年代後半に、その証拠となる化石が中国で続々と出たのです。'91年はそれが定説となる一步手前で、賛成派と反対派がいたんですね」

なるほど、当時、鳥はトカゲのような爬虫類から進化したという説と、恐竜から進化したという二つの通説が共存していたということだ。

「まあ、アークテリクスのブランドストーリーで重要なのは、どちらから進化したという点ではないと思いますが、今はトカゲではなく、恐竜から鳥に進化したことが完全に証明されています」

小林先生の話はそこからさらに熱を帯びていった。その知的な興奮を呼び覚まされる話の隅々に、私たちはしばし仕事を忘れることになる。

なぜ恐竜は巨大化し、鳥は空を飛べたのか

次は翼の起源である。始祖鳥(アーケオプテリクス)の「プテリクス=pteryx」とは「翼」という意味で、もともと恐竜時代の翼は飛ぶためのものではなく、「飾り」から始まったというから驚かされる。

「飾りって、お洒落をすること、つまりファッションです。お洒落は生物進化のなかで、実はすごく大事な役割を果たしています。生き物を突き動かしているのは、食べることと子孫を残すこと。生物はこの二つのために最大限のエネルギーを費やします。お洒落をすることは自分のアピールで、それに成功した者だけが自分のDNAを残すことができる。つまり、翼というファッションアイテムは、命をつなぐための大事なものだったんです」

では、鳥はどうやって空を飛んだのか。小林先生によれば、鳥独特の優れた呼吸器官がキーになったという。鳥は人間の肺に相当する部分の前後に二つの袋を持っていて、そこから互い違いに空気を送り込むことで、二酸化炭素から酸素へと、非常に効率のいい酸素交換機能が働くという。

鳥の酸素交換装置は肺の周辺のみならず、体中の骨のなかまで空洞を張り巡らせて最適化を進めた。その結果、骨は中空構造になって比重が軽くなり、空を飛べるようになった。そして興味深いことに、鳥に進化する以前の恐竜の骨もまた中空構造なのだという。

動物は体が大きくなると、体重を支えるために骨も太くなる。体のなかで一番重いのは骨で、骨が太くなると、その重さを支えるためにさらに骨が太くなって体重を増す。それを繰り返して限界に達したのが、ゾウなのだという。

ところが恐竜の場合は骨格が空洞構造なので、体を大きくしてもバランス的に体重過多にはなりにくく、いっそう体を巨大化することが可能だった。

一方、軽くなった体をより小型化して空を飛んだのが鳥。だから、空を飛ぶことと、体が巨大化したことは、つながっているという。

「骨が軽くなったから巨大になっちゃえと、ドーンと大きくなったのが恐竜です。一方、軽くなったんだから小さくなって空を飛んでしまえ、というのが鳥。巨大化するメリットは空間の支配、つまり、外敵から身を守ることです。空を飛ぶことは空中の支配で、同じく敵から逃れること。いずれも防御システムなんですよ」

過酷で楽しい化石の調査・発掘という仕事

現在、小林先生は年間3、4カ月を海外での化石調査と発掘に費やしている。主にアラスカ、モンゴル、ウズベキスタン。カナダやアルゼンチンに出かけたこともある。調査期間は一つのフィールドでおよそ3週間前後。一個所に2カ月間かけたこともあった。

実際の調査現場では、まずは地層の観察から始まる。ミルフィーユのように積み重なった地層の一枚一枚を丹念に解き明かしていくのだ。そうすることで、その土地の7千万年前から1億年前の姿が想像できるようになるという。

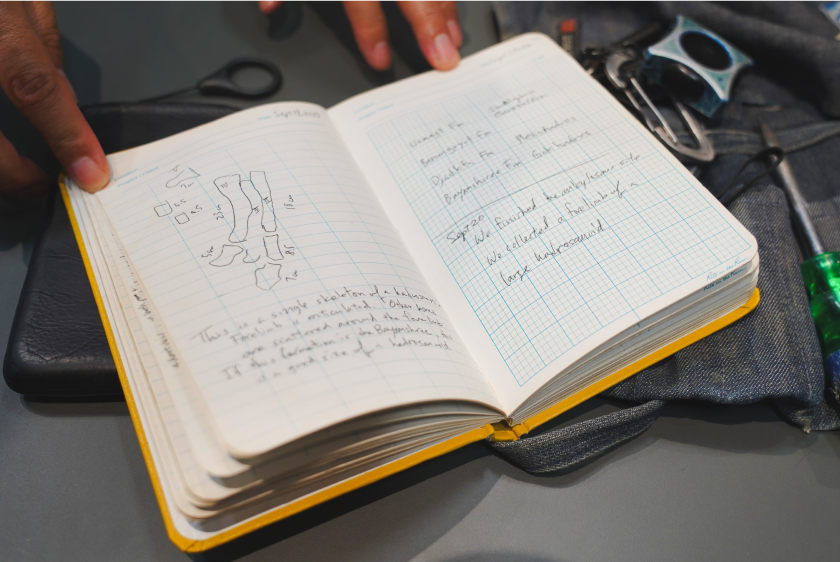

「地層は物語が詰まった本のようなもので、ページをめくるように読み進めていくと、今、歩いている場所の昔の風景が頭のなかに映像として甦ります。この周辺にはこんな植物が生えていて、ここには川があり、ここは流れが速くて、ここは淀んでいる。だからたぶん、このあたりに化石があるはずだ、と。私はそうやって調査してきたから、失敗したことがない。必ず成功しています。怖いくらいにね」

広大なアラスカの荒野や、地平線まで続くモンゴルの砂漠で、稀少な一片の化石を見つけ出す。それはまさに「砂漠のなかから針を探す」に等しい至難の業に思えるが、小林先生のこの絶対的な自信はどこから来るのだろうか。

「それはもうメンタルのセッティングです。私は『見つかるか見つからないか』とは考えません。必ず見つかる、という設定で調査に臨んでいるからです」

どれだけ準備を整えて調査しても見つからなかった、という報われない経験や、嫌になって投げ出したくなるような場面はなかったのだろうか。

「それはまったくありません。いろいろな本で書いていることなんですが、見つからなければ見つからないほど、次の一步で発見する可能性がどんどん高まるわけで、その期待感で最後まで探せるんですよ。で、最後まで見つからなかった場合は、ここのエリアは探し終えたということですから、次のエリアはもっと可能性が高いと考える。あくまでも必ず見つかるという前提です。なので、必ず見つけます」

なんというポジティブシンキングだろうか。この逆転の発想で小林先生はいくつもの世界的な発見を重ねてきた。

調査・発掘現場では何を着ているのか

「私たちは探検家ではないので、なにも険しいところに命がけで飛び込んでいくようなことはなく、たまたま化石が厳しい場所にあるから、やむを得ず行くだけなんです。だから、調査の最中もできるだけ安全で、快適に過ごしたいんです。けっしてギリギリのセンではなくね」

そう言っても、実際の調査・発掘の現場はそれほど快適ではないようだ。アラスカでは人里から数百キロ離れたウィルダネスの真ん中にヘリでフライインし、テントに泊まりながら3週間を過ごす。季節は7月から8月。そこはもれなくグリズリーの生息地で、彼らとの接近遭遇に怯えながら、同時に体中が真っ黒に覆われるほどの蚊柱を振り払いながら、雨の日も風の日も休むことなく調査を続けるという。

「アラスカの夏は雨がひどくて、豪雨のなかで調査しなきゃいけないこともあります。また、夏といっても気温が下がれば雪が降ります。私たちは登山家と違って、冷たい雨に何時間も打たれながら低体温症一步寸前で発掘を続けることもあるし、ブッシュワッキングといって道のないヤブをかき分けて突き進むこともある。そんなときに簡単に破れてしまうようなウェアやパンツでは役に立たないわけです」

一方、灼熱のゴビ砂漠での調査は熱射対策かと思いきやそれだけでなく、スコールで洪水が起きたり、砂塵が吹き荒れる強風に晒されることも少なくない。そのため、バックパックのなかにはつねに薄手のレインシェルを携行し、場合によってはシェル上下を着たまま、次の発掘現場に向かって砂漠を走って移動するという。

「砂漠は風が吹くことが多いので、風をブロックするものを着ていないと寒いくらいです。あとはプロスペクトといいますが、化石を探して20キロを歩いたりするんですが、それにはできるだけ軽い薄手のレインジャケットとパンツをバックパックに入れて持って行きます。アラスカでも砂漠でも、いろいろな状況が出てくるので、調査現場ではいくつかのウェアを使い分けています」

小林先生の現場は、エクストリームな気象環境のなかでスタンドバイ&ゴーを繰り返すようなもので、着用するウェアには最高クラスのプロテクション性能が求められるのは確かだろう。そんななかで出会ったのがアークテリクスだったという。

「私の勤める北海道大学のすぐ近くに秀岳荘という登山専門店があります。あるとき、仕事帰りにふらりと店を訪れ、ウェア売り場でたまたま目にしたのが、アークテリクスのレインウェアでした。驚いたことに、胸には始祖鳥の化石が描かれているじゃないですか。なんだ、これってオレのための服だろうって(笑)。そのロゴに惹かれて買ったのが最初で、以来15年以上になります」

それまではいろいろなブランドのアウトドアウェアを買って使っていたという小林先生。だが、何年か経つ間に、1枚、また1枚とアークテリクスに置き換えられていったという。現在も、用途によってはいくつかのブランドのウェアを使い分けるが、ことシェルに関してはアークテリクスだけだという。

「どのウェアもそれなりに機能的だったのですが、長く使っていると、やはり防水性と透湿性、耐久性や着心地などでちょっとした違いを感じていくんです。その違いは調査・発掘に直接的に影響します。それだけにウェア選びは大事で、基本的には雨と寒さ対策。そしてブリーザビリティ(透湿性)と耐久性を考えると、もうゴアテックス一択です。どんな状況でも、いかにドライで快適にいられるか。そこが肝心ですから」

ウェアはどうメンテナンスしていますか

年に3、4カ月ほどを費やし、1回の調査で3週間フィールドに入りっぱなし、という恐竜研究者のフィールドワークは、ある意味、極地探検家やヒマラヤ遠征登山隊に勝るとも劣らないストレスフル。そんな小林先生は、どんなウェアメンテナンスを行っているのだろうか。

「行く場所にもよりますが、ひとつのフィールドでの調査が終わって、ホテルやアパートがあるときは、シャワーを使って汚れを洗い流しています。家ではやらないですね。だいたい現場が終わったときに洗うので、海外で済ませてしまうことが多いです」

どうやら小林先生は、洗剤を使って洗濯機で洗ったり、乾燥機や低温アイロンで加熱しての撥水回復というプロセスは踏んでいないようだ。

「え、ゴアテックスって洗濯機で洗っていいんですか? そんなことしたら、防水性がなくなっちゃうのではないかって思っていました」

持参いただいた小林先生のシェルを拝見すると、シェルの表面には泥汚れがこびりつき、ジッパーを開けたポケットのなかは、黄金色をした砂漠の砂でまみれていた。だが、「洗ってない」というわりには、シームテープや裾周りの剥がれもなく、状態は悪くない。

「私はだいたい1着を5年以上着るのですが、だんだんシームテープや裾周りなどの圧着が剥がれてくることが多いです。そうなったときが次のウェアに買い替えどきだと判断しています」

小林先生の場合、おそらくは湿気のある押し入れに長くしまわれるのではなく、屋外の空気のなかで継続的に着用している時間が人並み以上に長いぶん、多少なりとも加水分解の進行が抑えられているのかもしれない。それでも着用するたびに皮脂による悪影響は受けているから、しっかり洗濯するのが正しい選択だ。

「なるほど、よくわかりました。家に帰ったらすぐに洗ってみます。最近、学生からはよく言われるんですよ。先生、ウェアを洗ったほうがいいですよって。でも、洗濯機で洗って、乾燥機にかけるという発想はなかったなぁ」

ゴアテックスのシェルは洗剤で洗ってはいけない。そんな説がいまだ根強く浸透しているようだ。ことに、長年にわたってフィールドで活動してきた人こそ、なぜか意外にそんな考え方の人が多い。たいへん失礼ながら、小林先生もその一人。典型的なパターンといっていい。

5年着てこの状態というのは、ある意味、素晴らしいこと。ならば、洗剤を使ってしっかり洗えば、小林先生のウェアはもっと長持ちするはずだ。